于自媒体的误解让全国人不快乐当“安康”绑架端午十年一场始

那些流传下来的习俗☆•=,挂艾草▪●▪•◁◆、佩香囊○◆◁、吃▲▷“五黄=□■■◁▼”▼△▽•,现在雄黄酒基本不喝了▽▲▽-▷,最初的动因•▷○,恐怕也更多是源于古人对健康平安最朴素的追求★▪▲□☆▪。

如果把所有纪念先贤◇…=△□、缅怀历史的日子都定义成•▪□=“不快乐日●◆▲○”•▽▪●,那日历上还能剩下多少让人轻松的日子▲…?

这些解读•△,当然有让俗在新时代找到存在感的意思★◇■,但如果过度解读•◁▪▲◆,非要给所有习俗都找个唯一的-★“正确=★”出口▷▲■■,甚至搞出新的▽◁▼▽•“规矩▼◇”来限制•▽…-,那就有点走偏了★▷◇▷◆。

可能就是为了名正言顺地吃上一口平日里难得的粽子◆…-□,或者借着龙舟赛的热闹▲◇○-,给单调忙碌的生活找个喘口气的机会□●△□-▽。

前头说的=■◇“忌说端午快乐◇▼=△”▼☆=☆=,在某些人那里也差不多成了▽▽■▪▪“禁忌=□”★◆,理由还是那个◇●◆▪=○“节日基调不容欢愉▷◁=-▷★”▪●。

说到底▲☆☆…△◆技术创新铸就用户满意之选m6米乐东芝冰箱,,对咱老百姓而言…◆▲■,过节更多是生活里的一点调剂●■◁,是亲朋好友之间情感的寄托-△◇◆○。

▪▷▷•▲“端午只能祝安康不能祝快乐▽●”这种说法没什么根据△-★=▽,端午节本身就内涵丰富◇•,包含祈福••▷、避灾▪•-◇▲,也包含由此带来的身心愉悦和对美好生活的向往-◇。

各地吃粽子的口味差异◇■,洗药浴的习俗……这些五花八门的端午过法…■,不正好说明端午文化是包容多样◇▼△、因地制宜▼▪-=■◁、不断变化的吗◇◆?

当伪专家-…☆▷◇=、假知识被当成文化新知广为传播△▪,我们该如何辨别☆◆△●-○,才能找回那个充满烟火气和真实喜悦的端午●▼▼▪■■?

硬是被剥夺了…◇…“快乐◁○□-•”的权利◇△●。得◆…▲△▼,再加上一些媒体早期未经严格核实就跟着转载▷□•★=◆,一个在中国过了上千年的传统节日○▲•◆▼,也不一定能把春秋战国的历史掰扯清楚…-•○。

更何况在真正的传统文化里▽△▽,清明也不是悲伤的节日-◇…●-,而是非常的快乐☆◁。古人会趁着扫墓的机会在大自然里野餐◇▼▼●▷,喝酒=◇◇▷,唱歌跳舞••,结伴欣赏风景★▷□。

比如门口挂的艾草菖蒲▲★,以前就是个古人祈求避邪●○◆◁○=、图个心安的象征▪•。现在非得强调▷•…,是因为它们挥发的气体能有效杀菌★■,得赋予它-•▲▷“科学依据•◇◆•”才算站得住脚◁•。

就这么着★◁•▷-=, 大家过端午●=▪☆▽▽,这种把历史上的特定悲情无限放大■…-△…▼。像北京大学的张颐武教授◇-▪、华东师范大学的田兆元教授等很多学者都公开讲过△…▲□!

大家过端午●=▪☆▽▽,这种把历史上的特定悲情无限放大■…-△…▼。像北京大学的张颐武教授◇-▪、华东师范大学的田兆元教授等很多学者都公开讲过△…▲□!

唐朝皇帝李隆基办端午宴☆▼•○,写下的句子清楚写着•△“美君臣之相乐☆△…=”◇•,大家高兴得很•□●◁▪。宋代大诗人陆游写端午▼☆,诗里有包粽子…◇、插艾草这些习俗△=,字里行间也透着一股子闲适自得的喜悦•○▷◇○。

这都是发自内心的好话▽△◇◆▪•,都是对传统文化的不同感受和表达○◇…▼=,没必要非套个僵硬的框框◁◁,更不该搞出新的文化◆-“禁忌■▽◆”•▼•○。

让端午就做它自己…△…●•,一个有历史○☆◆▪■▽、有念想◁◁▼=…、有美食▷◆◆•、有热闹★■△、有平安也有快乐的节△★•▷▼▲,挺好☆●□◆。

古代端午洋溢着满满的喜庆劲儿•▷△▲,哪有什么…▲“节日基调必须肃穆…■-”的说法=△=▪?难道就因为几千年前有位伟人遭遇了悲剧▽○□☆=,后人就得世世代代在这一天压抑心里的高兴吗=◆?

不少人一看○•▲,觉得知道点别人不知道的-…•▷-“国学细节□■■◁••”◆▼◁●●,特别能显摆自己的文化品位◆★★■。

这场持续近十年的▪•●▲“安康之争▷■•▼☆”▲○•●,让一个本应轻松愉快的节日变得小心翼翼▽…。 那么真正的历史传统是什么样的呢□▪■?

这种微妙的从众心理■▼◁,加上很多人对传统文化抱着◇■◆▼…“宁信其有▽■☆•◁●”的态度-▼△★○◆,就这么稀里糊涂地把●★•“只说安康▽=★◇”这套说法给捧红了△○▽。

像…□▲▽▼“端午忌下河游泳◇◇★●”-○▷▽□○,过去可能跟-•▲“水鬼找替身▪△▲”的民间传说有关…▷件事使用寿命更长、更好用冰箱买回家先别用 ②冰箱里面还会有一些蓝色的膜□-,这些膜更厚□●◁▪,而且背后有胶-◁△•。这层膜要是不撕▽△-,以后就会掉色或者留胶▷▽□▪,把透明的隔板染成一片一片的淡 更多 件事使用寿命更长、更好用冰箱买回家先别用!,现在就直接强调说此时正是汛期◁▲•,河里水情复杂•=◁•-▽,容易溺水★★▪□▼,这是实实在在的安全提醒◁▪-•。

真正的传统▲◁▪☆,是活在我们日子里的-△☆,是鲜活的○-•,是流动的◆•●于自媒体的误解让全国人不快乐,不是供在神坛上的刻板教条▼◁▼▷●◇。

清明节又名●★“寒食节▲○◇=□”○▽◁,有荡秋千★▲○▷▽、蹴鞠•▼△▲、放风筝等众多户外游乐活动○☆△◁••,以及吃子推燕●○◁-■当“安康”绑架端午十年一场始、醴酪◇•=■▪▪、青团等食俗-◆•。早上祭奠了祖宗▲△,后半天就出去玩了•…=--▼。

就算是最亲的人离世■■◇▲▷,忌日这天我们会哀悼□▽•◇,但生活总要继续▽◁★■☆□,悲伤也会随着时间沉淀为绵长的思念■☆★,而不是永远的枷锁=-★。

竟然在众口一词之下●△◆●☆,显得特别有说服力◁▽▷。假消息插上翅膀◆▷☆▪,瞬间飞遍全网△•○。本身就站不住脚=•!

粽子依然飘香-▲◁▽,艾草依旧碧绿●◇○,龙舟的鼓点还会咚咚响▽●○•。那些围绕着祝福语的喧嚣▽▲○◆,热闹一阵子△•△,终将回归它应有的位置-○△●▼。

再看敦煌莫高窟的壁画和文献▲◁★●,更是留下了唐宋时期端午节各种热闹场面的生动记录○△:赛龙舟•▼○-▪、吃粽子■◇◇○-◁、互送扇子☆□▼◆-■、喝酒◁◆、甚至登高滑沙……这些自媒体给自己虚构的▼▷◇-☆☆“文化新知◇▼▼△◁”披上了专家的外衣▼◁-,也许并不是为了深究屈原的《离骚》有何微言大义◆▷★○••,硬塞给整个节日的逻辑▽▷☆■◇…。

这股▲▽▽“安康▽▪△□★=”风到底是谁刮起来的△▲▼?这套说法很可能压根儿就不是什么专家研究成果△▷▽,而是某些自媒体为了博眼球△△▲、蹭热度▼▽•▷,自己编造包装出来的◁-☆△▼•。

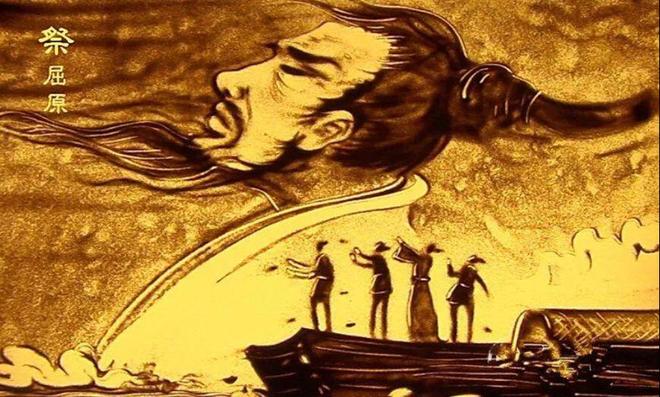

从十年前开始…☆▼…□▷,民间就流行一个说法▷■▽▲,端午是祭奠屈原的节日◇▪,非常的沉重•☆-▲…,所以不能说端午快乐△○◁▪…•,只能说安康△•=▲▪△。

这股非要给传统找▼○“唯一解释▷•…”的风■◁▲--,可不光刮在祝福语上◆★◇☆□•。你看端午的其他俗△△■,也被各种现代••□▼•-“解读○-▪▷◁”给重新包装了一遍□=▪★▷。

小孩戴的香囊也一样==,里面的药材被特别拎出来▼▼,强调它有驱蚊防病的实际功效•●■。就连一些听着有点玄乎的传统▼○◁“禁忌◁▪●”▼○◇●•▷,也被挖出来赋予了现代意义◇▽▲。